まず、Dify内でChatGPTを利用するとはどういうことか。

それは、Dify内で「ChatGPTをAPIとして呼び出す」ということだ。

APIってのはあるツール(この場合はChatGPT)を他のサービスやシステム内で部分的に利用するための方法だと思ってくれ。

なので、DifyでChatGPTを使おうとしたら以下の手順が必要になる。

- Difyのアカウントを作る(無料)

- ChatGPTでAPI利用登録をする

- ChatGPTでAPIキーを作る

- APIキーをDify側に登録する

逆に言うと、ChatGPTをAPIとして利用するにはAPIキーが必要。

そのAPIキーを作るにはChatGPTでAPI利用登録が必要ってこと。

で、API利用登録ってなんやと。

これはクレカ払いの従量課金のプラン登録です。

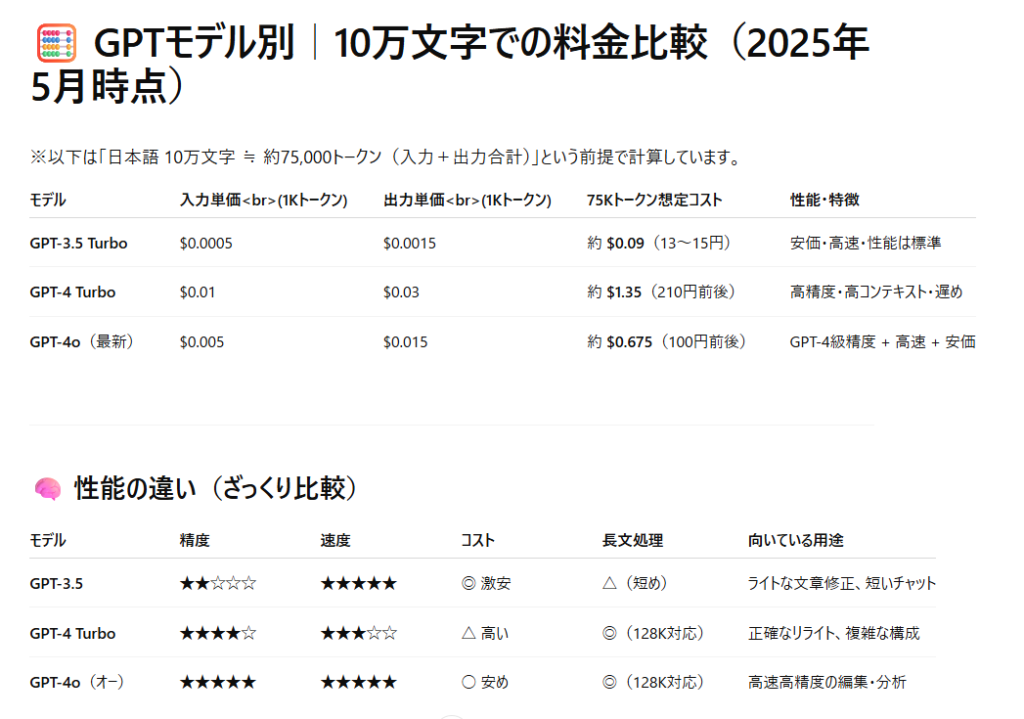

DifyでChatGPTを利用する際の料金

従量課金のプランってなんやと。

要はDify内でChatGPTを使えば使うほどお金がかかるってこと。

具体的には、ChatGPTと1回会話した時に以下2つの料金がかかる。

- ChatGPTが読み込む文字数分の料金(指示文・プロンプトの文字量)

- ChatGPTが出力した文字数分の料金

まず、指示をした文章の長さ文だけ料金がかかる。

「以下の文章(3万文字)をリライトして~」とか、「この添付ファイル(分厚い論文)について~」とか、指示のボリュームを上げれば上げるほど料金がかかる。

出力する文字数分の料金ってのはそのままの意味。

じゃあどれくらい金かかんのって話だけど、めっっっっっっっっちゃ安い。

10万文字入力して、10万文字返ってきた場合にかかる金額は100円前後。(安いGPTのバージョンを使った場合)

↓の料金体系とバージョンによる性能差を参考にしてください。

そもそも1日で入出力の合計が10万文字になることとかほぼないと思うけど、それでも100円もかからない。

つまり、サービスとして公開して大量のユーザーが毎日チャットボットを利用するとかしない限り、

普通に使う分には月に1万円もいくことすらほぼないと思う。

とはいえ、毎日レベルでDifyを使い倒したら月1000円を超える料金になる可能性もあるよってこと。

でも「月何ドルまで」みたいな利用制限もかけられるから、あんま心配しなくてもいい。

そして、この従量課金は最初にチャージするシステム。

交通系ICカードやPayPayと同じシステムね。

だから、API利用登録する際に5ドル(800円)分を最低でもチャージしなきゃいけない。

使えば使うほど、この5ドル分のトークンがどんどん減っていくって感じ。

ChatGPTをDifyで使うまでの登録手順

まずはDifyのアカウントを作りましょう。

といってもGoogleアカウントで作れるので簡単です。

まずDify公式アカウントにいきます。

なぜクッソ重いこちらのサイトに行ったら「今すぐ始める」をクリック。

Googleアカウントでの登録が楽なのでおすすめです。

得に説明することもないのでGoogleアカウント等の認証の手順は省きます。

アカウント登録ができたらこのようなホーム画面に行くと思います。

では、Difyで使うAIツールとしてChatGPTを登録しましょう。

右上の『D』のアイコンをクリックして、

「設定」をクリック。

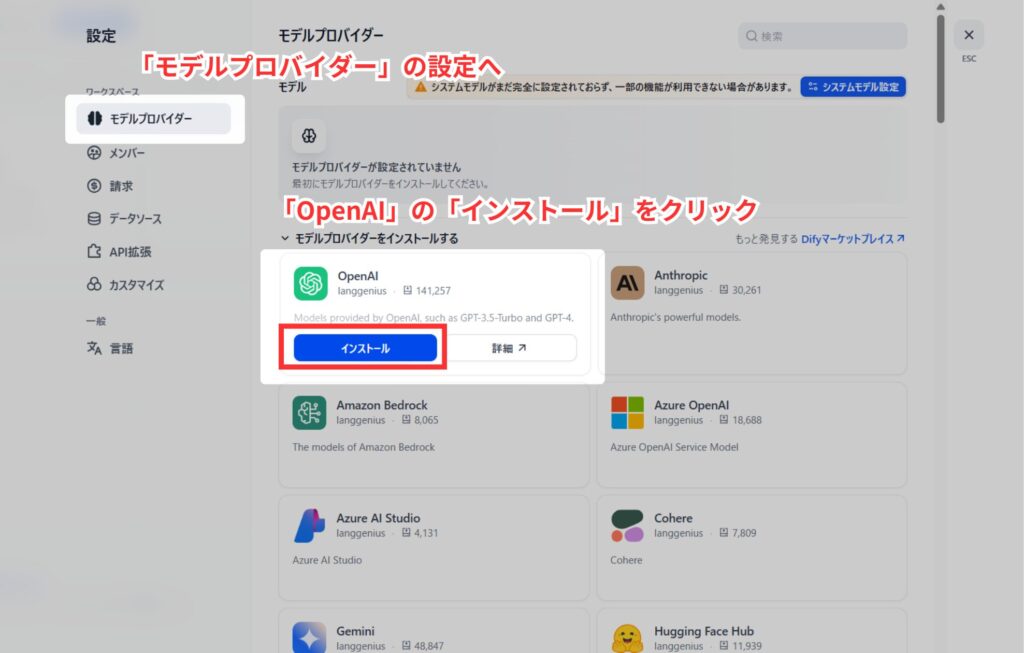

設定画面にいけたら、左側の「モデルプロバイダー」というところを選びます。

そうすると下に「OpenAI」というカードが候補に出ていると思います。

※OpenAI:ChatGPTを運営している会社なので、ここでは=ChatGPTという認識でOK

OpenAIのところにカーソルをかざすと「インストール」というのが出てくるのでクリックしてください。

再び「インストール」をクリック。

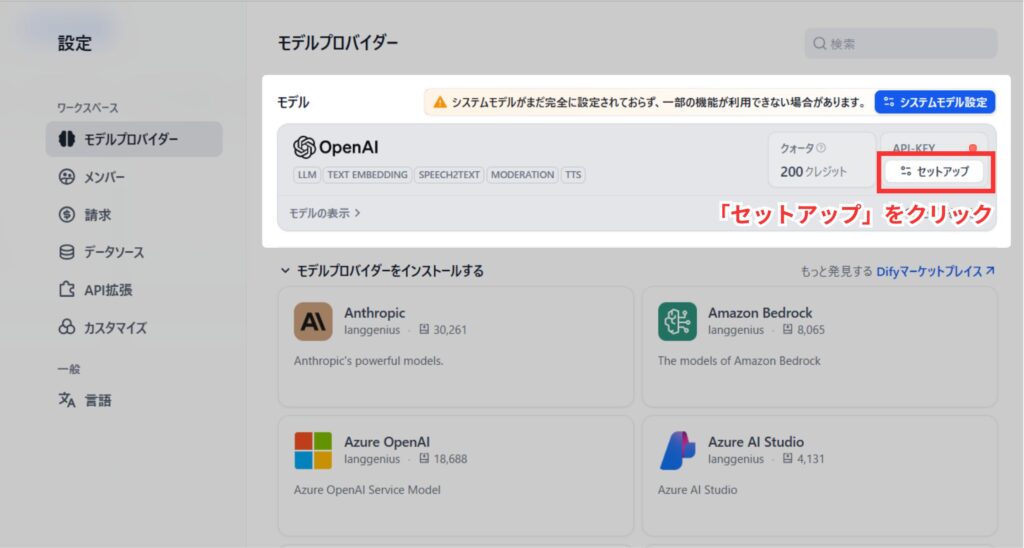

すると、「モデル」というところにOpenAIが表示されたかと思います。

でもまだ使えません。

今度はOpenAIというカード内右側の「セットアップ」というところをクリック。

OpenAIプラットフォームでの支払い登録→APIキー発行

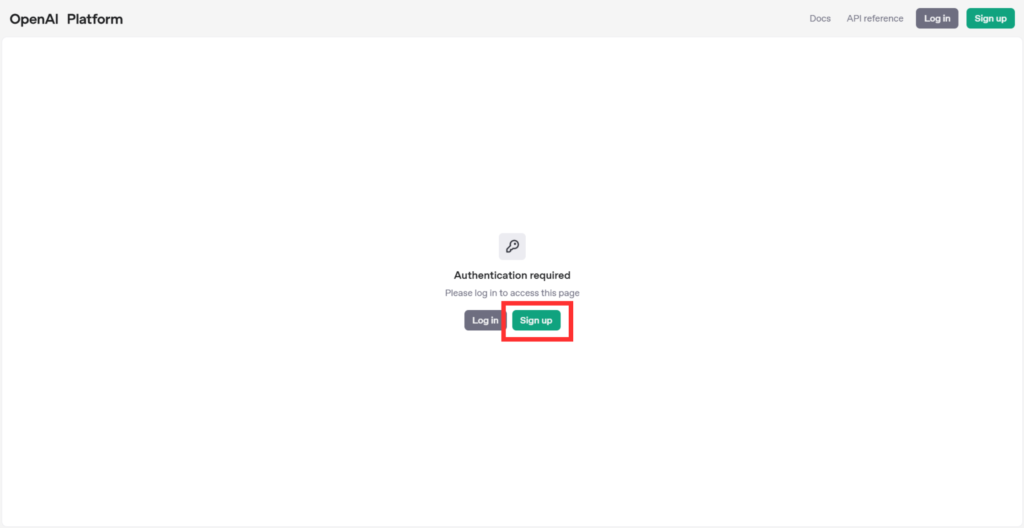

続いては、OpenAI(ChatGPT)側で支払い登録からAPIキーの発行まで行います。

さっきのリンクからはOpenAI Platformのホームに行くと思います。

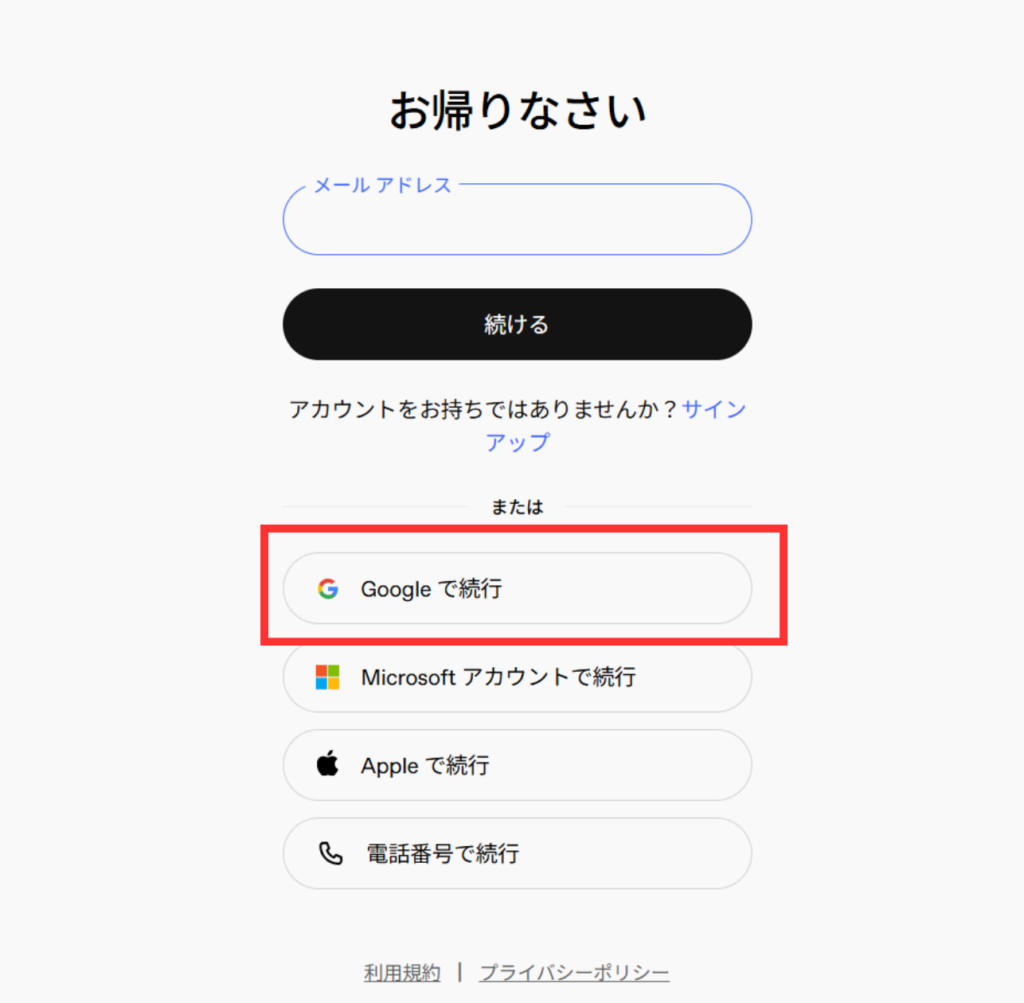

「Sign up」をクリック。

ここもGoogleアカウントを利用してサインアップするのが楽でしょう。

※Googleアカウント認証などは説明を割愛

サインアップが済むと、OpenAIプラットフォームのホームにいけます。

※ここで英語だと分かりづらいので、上に出てくる言語翻訳メニューから「日本語」を選んでおきましょう。

課金登録をしていきます。

「構築を開始する」(英語だとStart building)をクリック。

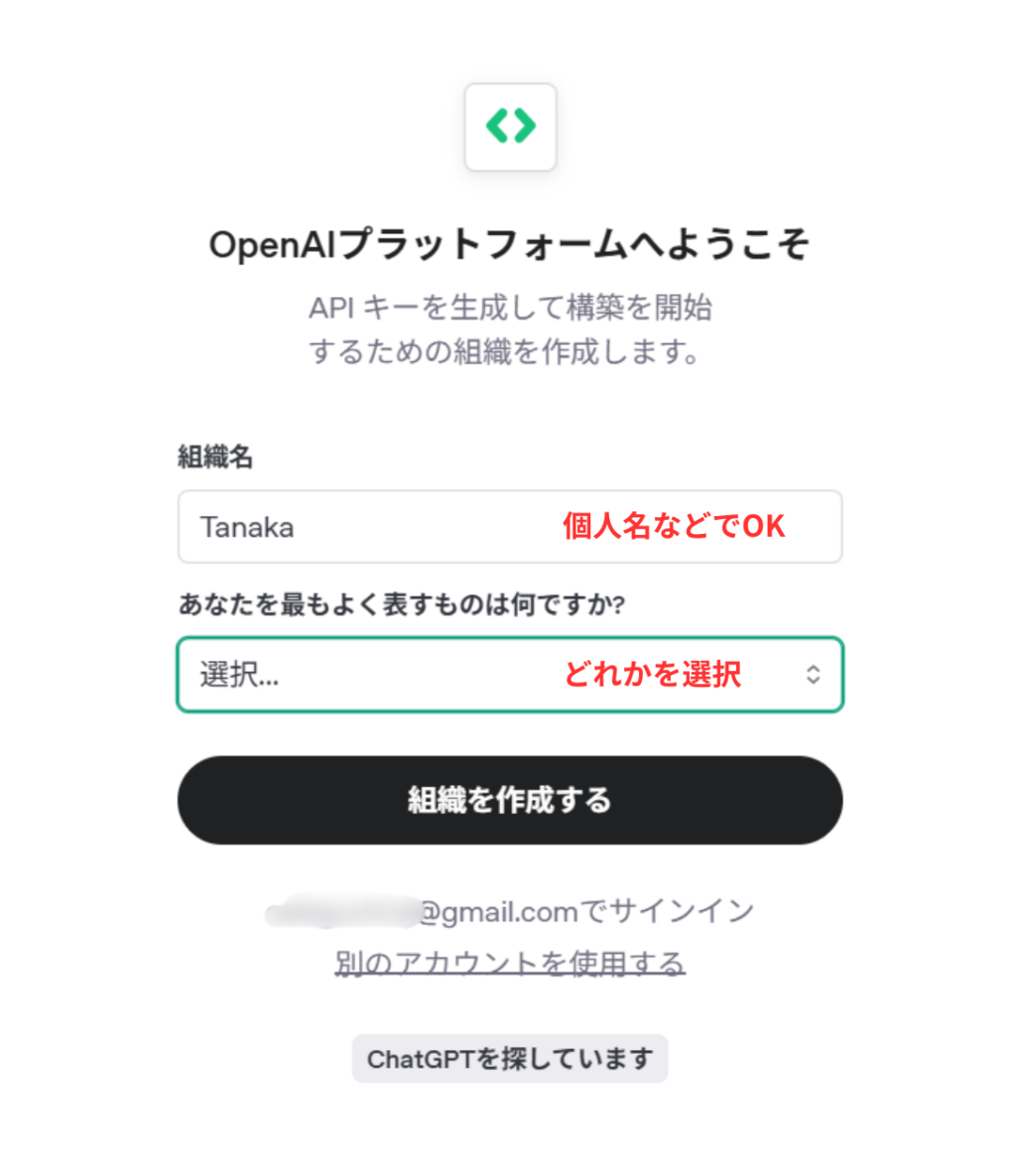

これは「プロジェクト」というAPIをまとめて管理する1個のまとまりを作る作業です。

※前は勝手にデフォルトのプロジェクトが構築されてたのですが、今は最初のプロジェクトを作るところから始める必要があります

まず組織名を入力します。これは個人名か適当な名前でいいです。

「あなたをもっともよく表すものは何ですか?」というのはただのアンケートなので適当に選んでください。

「組織を作成する」をクリックして次へ。

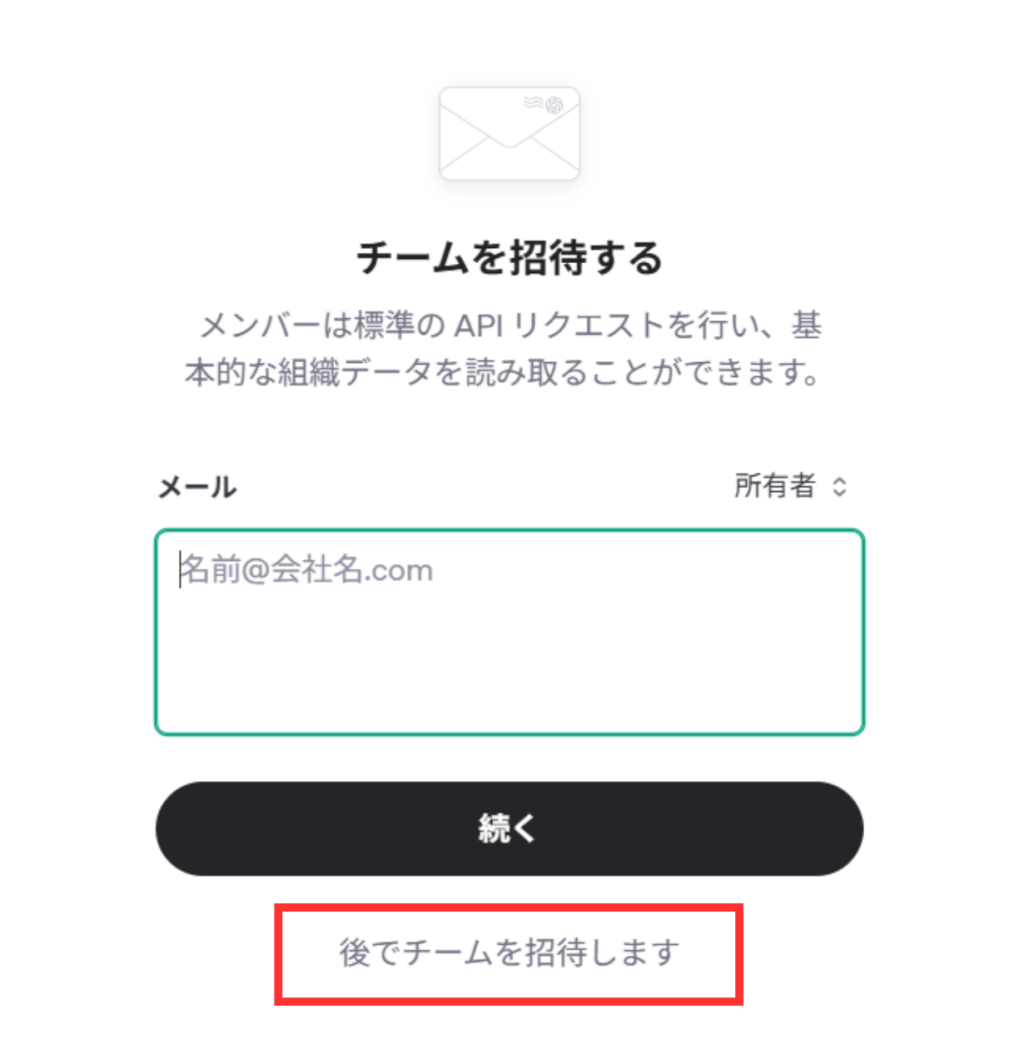

「チームを招待する」というところですが、

一人でやる場合は下の「後でチームを招待します」でスキップしてOKです。

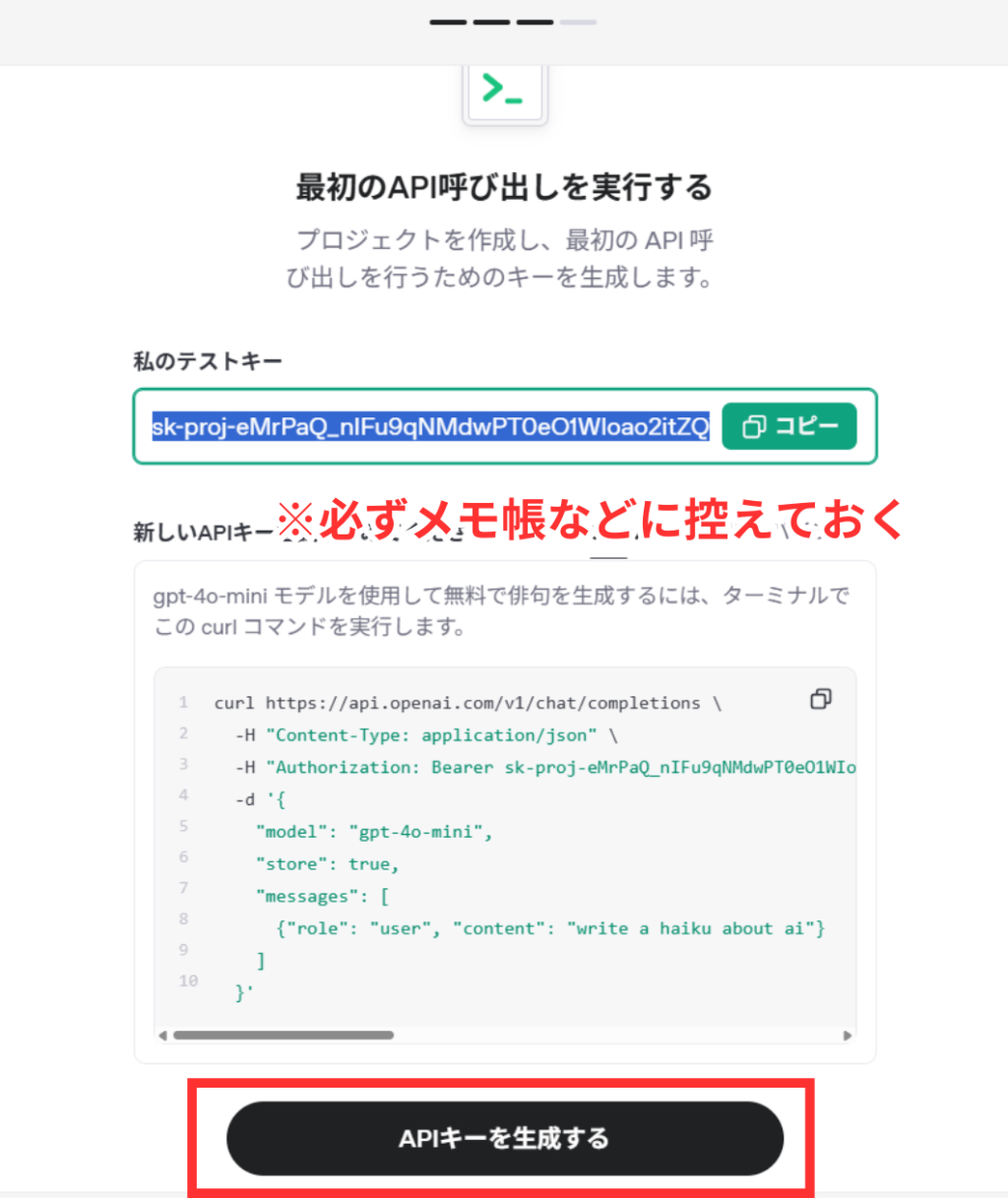

最初のAPI呼び出しを実行するというページ。

後からでも作れるのですが、どうせ必要なのでここで作っちゃいましょう。

APIキー名に「dify-openai-key」など、どこで使うキーかを表した名前をつけます。

特に理由はないですが、APIキーの名前などは慣習として小文字英単語をハイフンで繋げる書き方をすることが多いです

プロジェクト名は「Default project」のままでOK。

「APIキーを生成する」を押します。

※ここで表示されるAPIキー(秘密鍵)をメモ帳などにコピペしておいてください。

秘密鍵はここの1度しか表示されません。

コピペできたら、そのtxtファイルもどっかフォルダを作って保存しておきましょう。

コピペできたら、下にスクロールして「APIキーを生成する」をクリック

※コピペし忘れた人も違う秘密鍵を作ればいい話なのでご安心を。この記事の最後にその方法も案内しています。

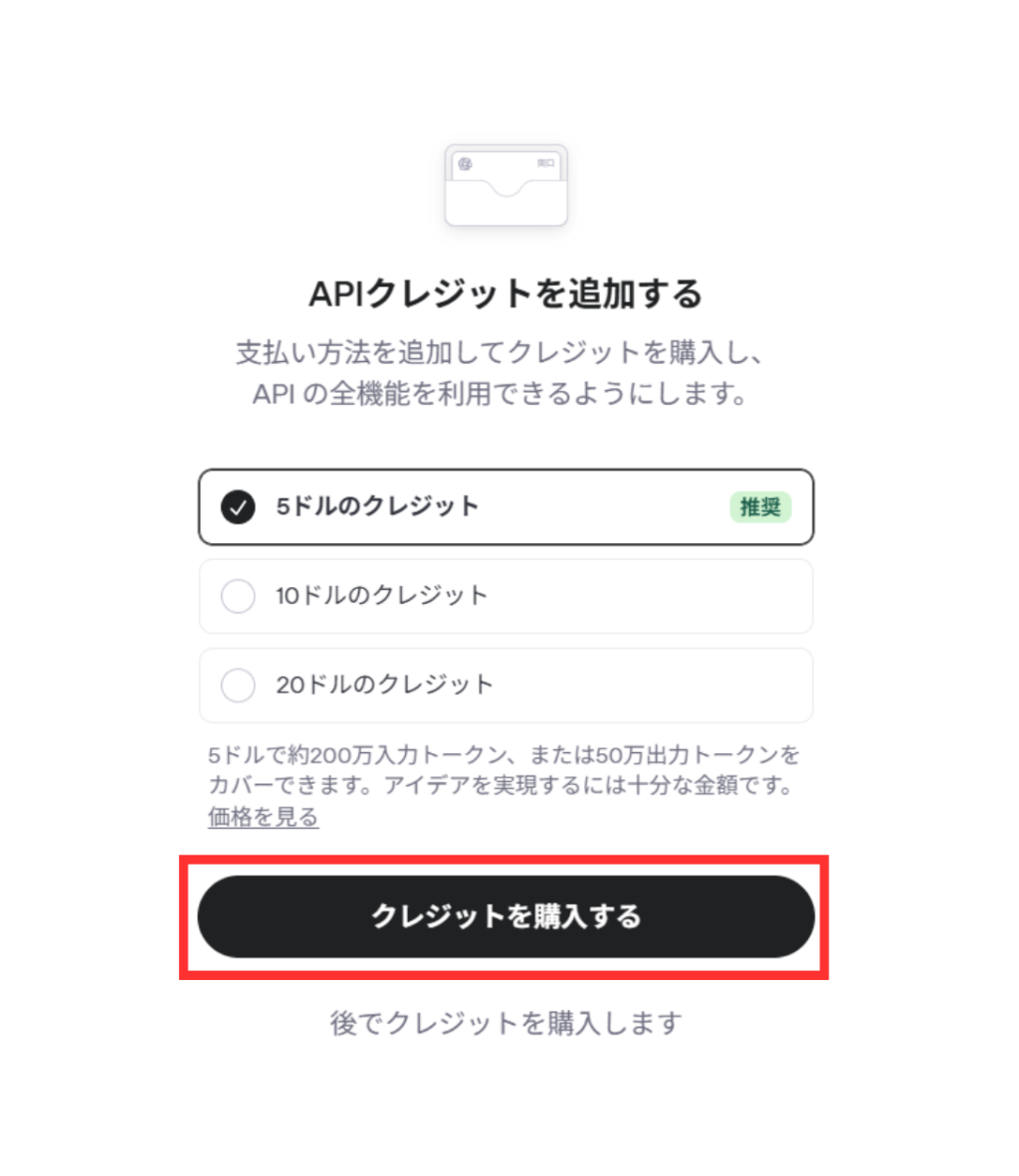

APIクレジットを追加する、という画面にきました。

これがさっき言っていたAPI利用の従量課金のためのクレジットカード登録になります。

最初の最小チャージクレジット費用として5ドル(800円)がかかります。

ここで支払登録をスキップしても、APIの利用には結局クレジット払いの登録が必要になります。前は無料クレジットがもらえましたら、今は最初から有料チャージが必須になりました。

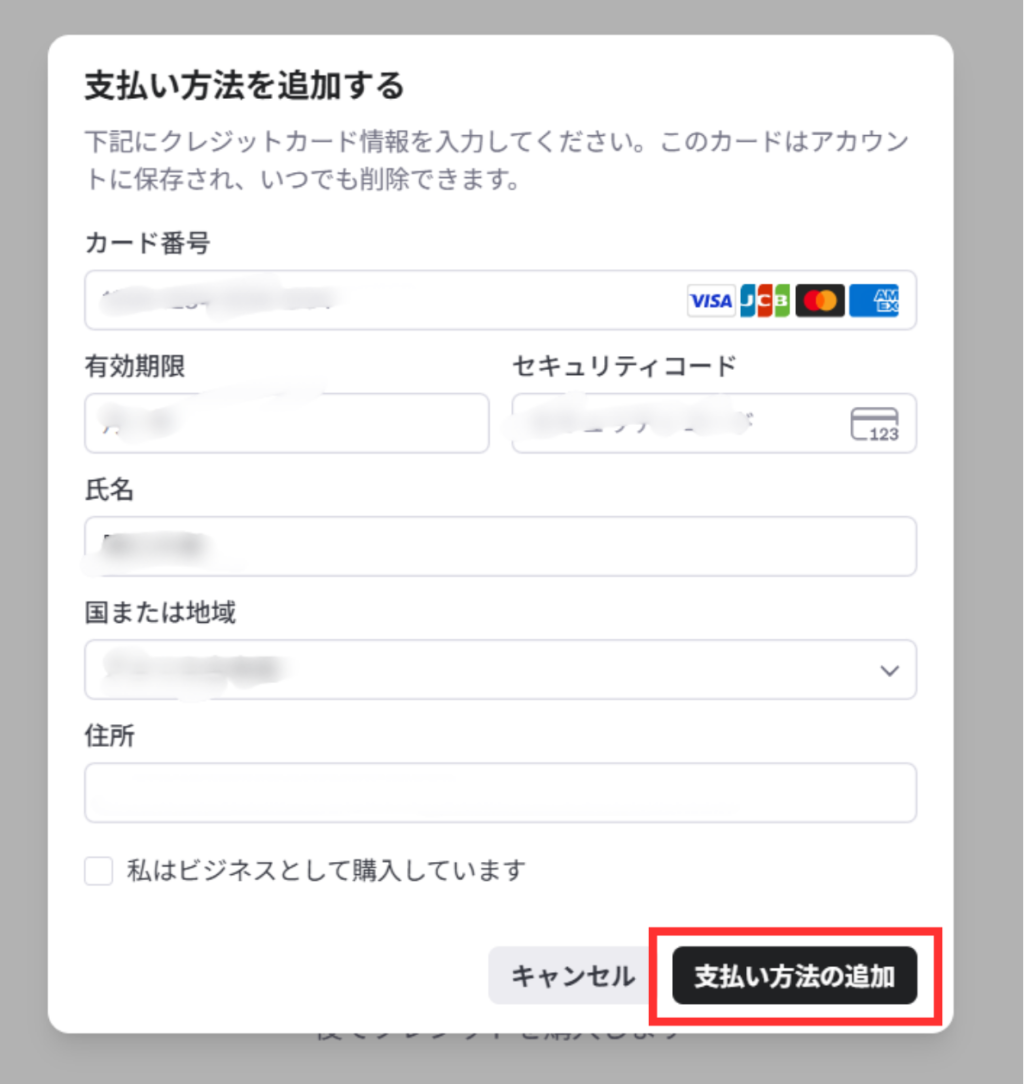

「クレジットを購入する」を押してクレジットカードを追加してください。

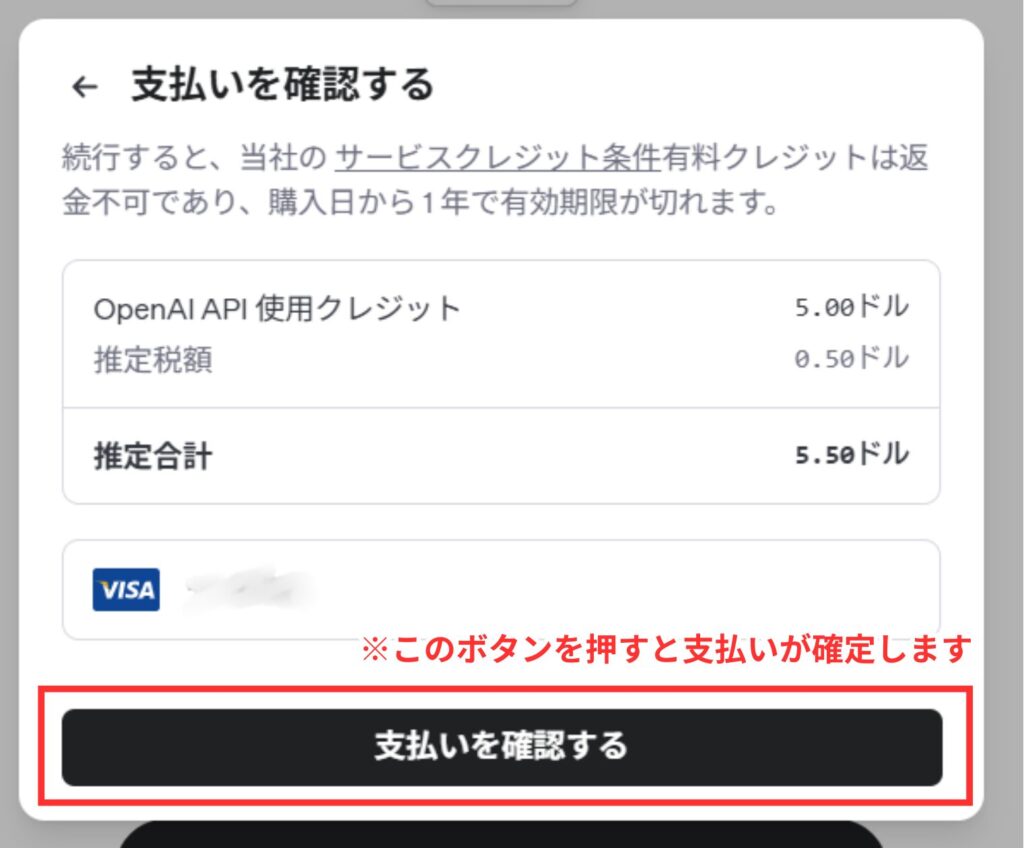

登録できたら「支払いを確認する」というボタンを押すと、支払いが確定します。

それができたらホームに戻されると思います。

これで、OpenAI(ChatGPT)側の登録は完了です。

あとは作ったAPIキーをDifyで登録するだけ。

DifyでChatGPTのAPIキーを登録する

APIキーの作成、そしてクレカ支払い登録ができたらAPIキーが使えるようになりました。

Difyのサイトに戻って、さっそくAPIキーを登録します。

以下のように情報を入力します。

| APIキー | 「sk-」から始まるAPI秘密鍵の長い文字列 |

| Organization | 空白でOK |

| API Base | 空白でOK |

Organization:組織で管理する場合に組織IDを入力するとこ

API Base:入れなきゃデフォルト値で上手いことやってくれるので不要。逆に入れると上手くいかない。

これで「保存」を押せば設定完了です。

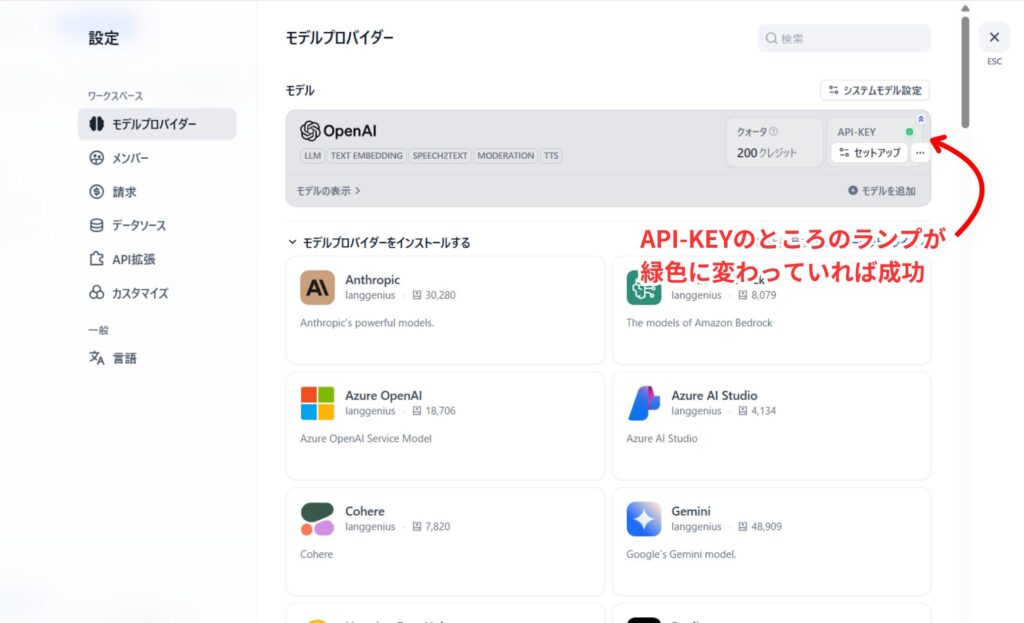

以下のような画面になり、OpenAIのAPI-KEYのステータスが緑色になっていれば使える状態になっています。

これにて設定は完了となります!

あとはチャットボットやワークフローで自由にChatGPTを使いまわしましょう。

【おまけ】

小話:無料トークンをもらう方法

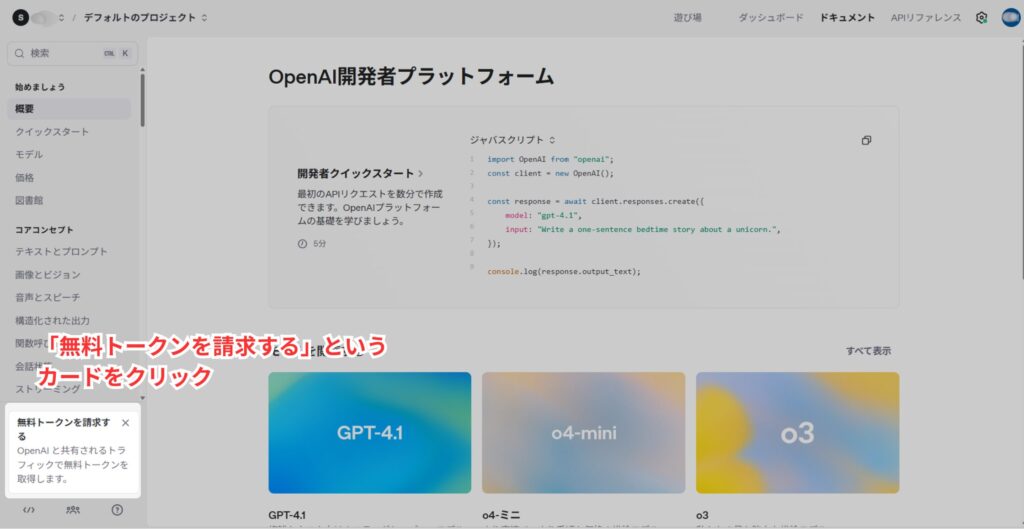

OpenAIプラットフォームのホームには、

おそらく左下に「無料トークンを請求する」というカードが表示されてると思います。

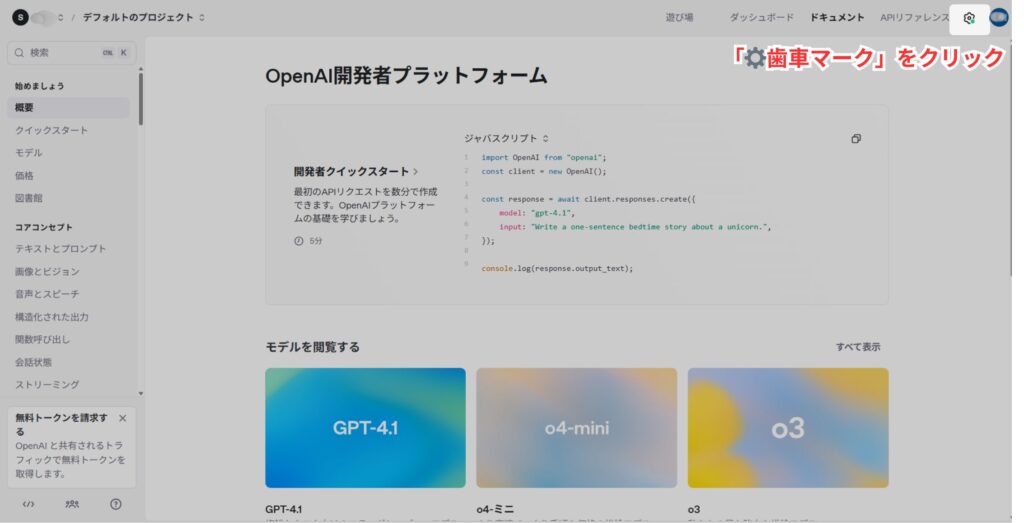

表示されてない人も、画面左上「⚙(歯車マーク)」から「データ管理」>「共有」で同じとこにいけます。

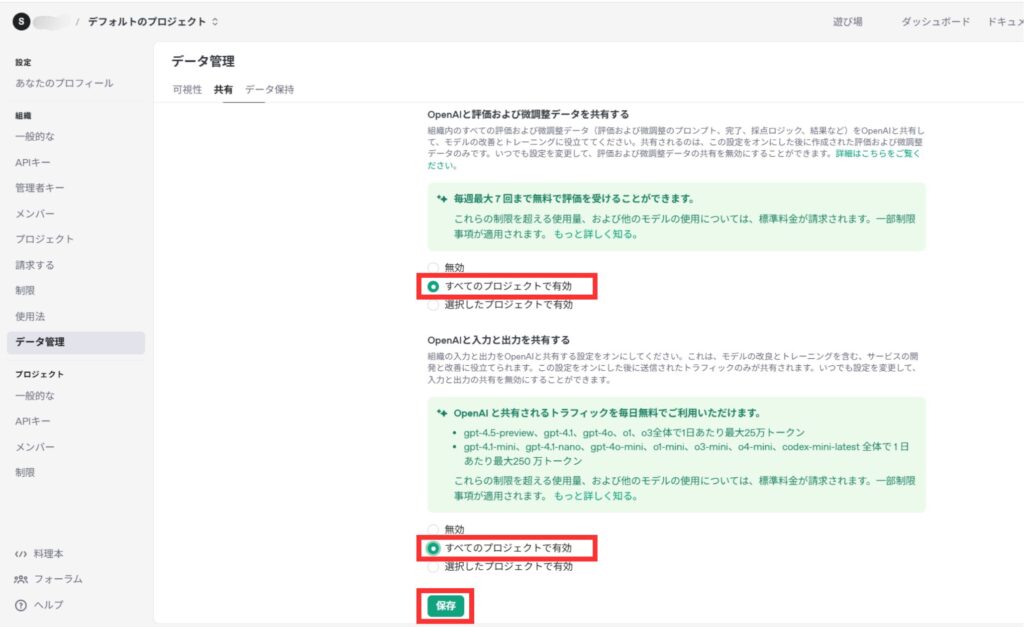

ここで、以下の2つを許可すると、それぞれ無料配布のトークンをもらうことができます。

- OpenAIと評価および微調整データを共有する

- OpenAIと入力と出力を共有する

「評価および微調整データの共有」を許可すると、Difyを使っていると時々「評価する」みたいなポップアップが出てくるようになり、それをすることで報酬としてトークンがもらえるっぽいです。

「入力と出力を共有する」に関してはそのまんまです。

要するに、OpenAIに試行錯誤の情報を提供すれば、無料で使えるポイントがもらえるということ。

普通の個人が趣味で使うなら、「有効」にしておいた方が得でしょう。

ただし、クライアント案件などで顧客の情報を取り扱う人は、オフにしておいた方が絶対にいいです。

これは個人の状況に応じて判断してください。

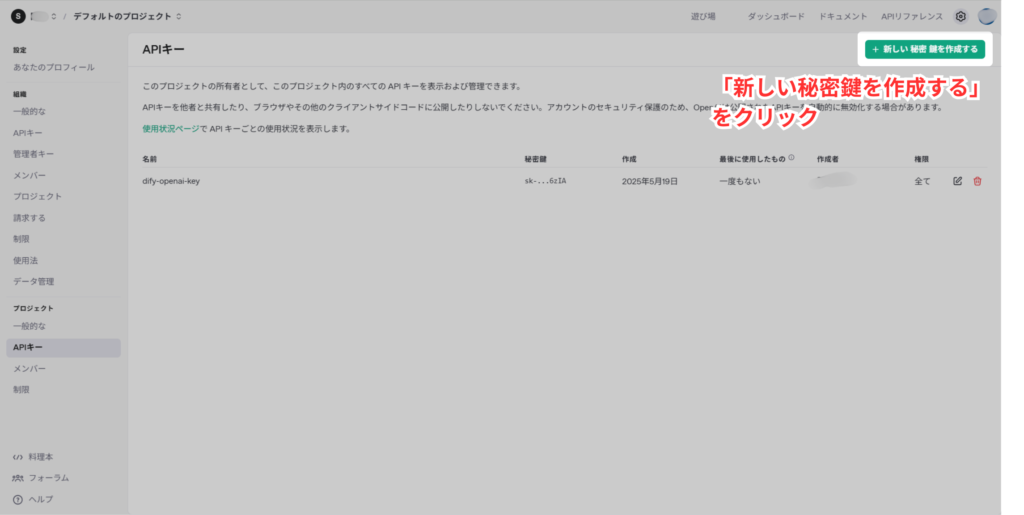

【付録】APIキーを作る方法

APIキーの保存を忘れちゃった人(過去の私)向けに、APIキーの再発行手順も示しておきます。

OpenAIプロジェクトのホームから、右上の「⚙(歯車マーク)」で設定にいきます。

左メニューの「APIキー」というところに移動すると、作ったAPIキーが表示されます。

もし秘密鍵を保存し忘れて作成したやつがあったら、紛らわしいので消しておきましょう。

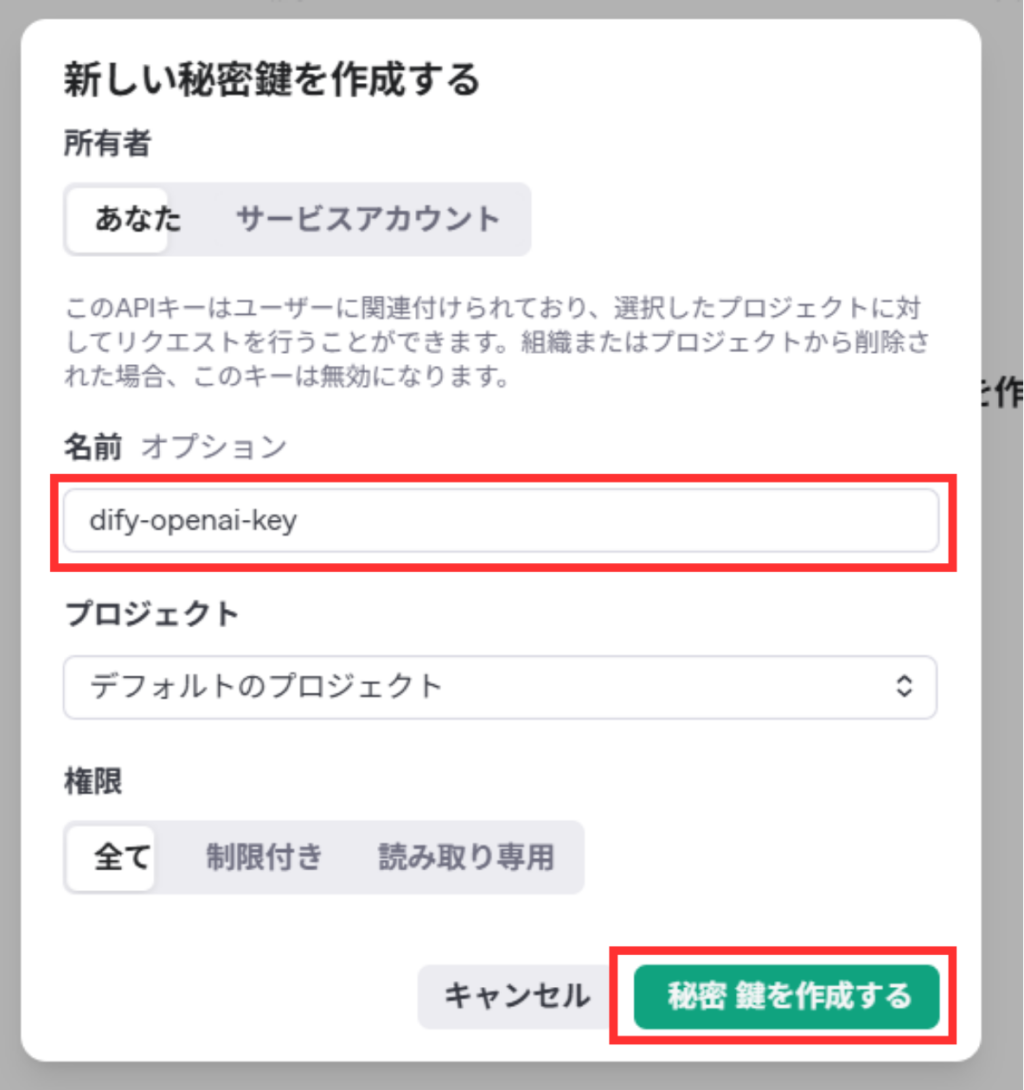

「新しい秘密鍵を作成する」から、新しく作成をしていきます。

名前は先ほどと同じく「dify-openai-key」などでOKです。

プロジェクトはそのまま「デフォルトのプロジェクト」でOK。

「秘密鍵を作成する」ボタンをクリックして秘密鍵を生成しましょう。

生成できたら、メモ帳にコピペして保存しておきます。

コメント